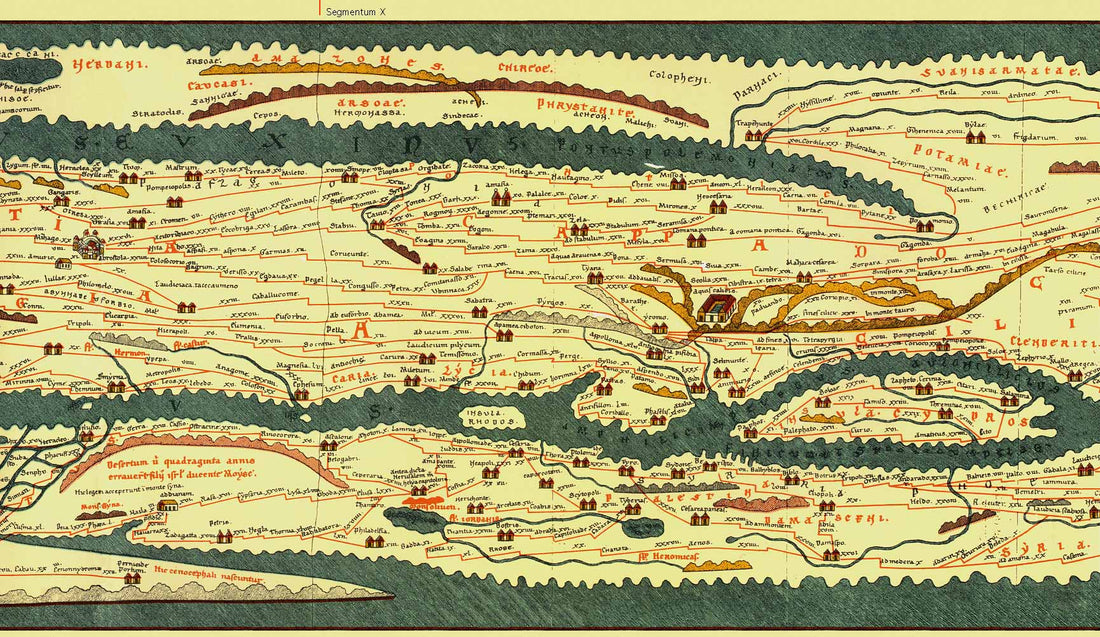

La Tavola Peutingeriana: la più importante mappa sopravvissuta della rete stradale romana in grande scala

Jayde BrowneCondividi

Nel cuore della storia romana esiste un documento cartografico che, da secoli, continua a resistere al tempo: la Tabula Peutingeriana. Questa straordinaria testimonianza archeologica non rappresenta solo un prodigio di ingegno, ma anche un vero concentrato di informazioni, misteri e meraviglia.

Il cammino che la Tabula ha compiuto nei secoli, tra scoperte, copie e riscritture, è quasi affascinante quanto ciò che essa racconta: non si tratta di una semplice rappresentazione delle strade dell’Impero Romano, bensì della materializzazione di una speciale visione del mondo. In essa si riflettono infatti la mentalità, le ambizioni e persino i sogni di grandezza di una civiltà che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia universale.

Sotto il profilo materiale e dimensionale, la Tabula Peutingeriana si presenta come una lunga striscia cartografica di quasi 7 metri, per la precisione 6,80-7 metri, ed un’altezza di 33-34 centimetri, con una proporzione insolitamente allungata, addirittura ventuno volte più lunga che alta.

Originariamente la mappa era formata da 12 segmenti in pergamena, ma oggi ne restano 11 la prima sezione, probabilmente raffigurante la Penisola Iberica e la Britannia, è infatti andata perduta.

ACQUISTA LE RIPRODUZIONI DELLA TAVOLA PEUTINGERIANA

Per motivi conservativi, nel 1863 queste pergamene superstiti sono state separate. Oggi la Tabula è custodita presso la Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna, con la classificazione di Codex Vindobonensis 324, ed è stata inserita dall’UNESCO, sin dal 2007, nel prestigioso Registro della Memoria del Mondo.

Le origini della Tabula Peutingeriana si perdono nella notte dei tempi e sono avvolte nel mistero. Secondo gli studiosi, la versione giuntaci è una copia medievale realizzata probabilmente intorno al 1265, forse da un monaco copista di Colmar. Tuttavia, è ormai certo che questa copia riproduca un archetipo romano ancora più antico, databile fra la fine del I secolo a.C. e il V secolo d.C.

Non mancano indizi che collegano questa mappa ai lavori di Marco Vipsanio Agrippa, il quale, già nel I secolo a.C., aveva curato la realizzazione di una prima mappa globale dell’Impero esposta pubblicamente a Roma. Il documento che oggi ammiriamo è una vera e propria stratigrafia di aggiornamenti, aggiunte di toponimi e reinterpretazioni che rispecchiano le continue trasformazioni politiche e territoriali attraversate dall’Impero.

Il viaggio moderno della Tabula inizia nel Cinquecento. Nel 1507, Conrad Celtes, umanista tedesco, la scopre e la affida all’amico Konrad Peutinger, erudito e collezionista antiquario, al quale dobbiamo il nome del documento. Dopo la morte di Peutinger, la preziosa mappa rimane nelle mani della sua famiglia.

Nel 1591, grazie al tipografo Johannes Moretus ad Anversa, la Tabula diventa oggetto di una prima pubblicazione a stampa, promuovendone lo studio e la diffusione in tutta Europa. Attualmente, questa incredibile “guida stradale” del mondo romano rappresenta una delle gemme più preziose della cartografia antica mondiale.

La ricchezza della Tabula Peutingeriana colpisce immediatamente: vi compaiono circa 555 città, oltre a 3500 tra toponimi, insediamenti, villaggi, postazioni di posta, monumenti e santuari, ognuno rappresentato con delle icone caratteristiche che ne riflettono importanza e funzione strategica.

Roma, ad esempio, è illustrata come una figura trionfale e celebrata col titolo di "urbs", mentre città come Alessandria, Costantinopoli e Antiochia godono di una raffigurazione altrettanto dettagliata. È importante sottolineare come la mappa non rispetti le proporzioni geografiche reali; il Mediterraneo appare infatti come un corridoio animato, quasi una metropolitana ante litteram dove le connessioni tra i luoghi prevalgono sulla precisione della posizione fisica degli stessi, rendendo questa mappa simile alle moderne rappresentazioni delle reti di trasporto.

Le strade principali dell’Impero sono idealizzate come vere e proprie “arterie vitali,” tracciate da linee rosse continue, intervallate da indicazioni cifrate relative alle distanze espresse per lo più in miglia romane, ma anche in altre unità di misura locali quali le leugae galliche e le parasanghe persiane nelle zone orientali.

Lungo questi itinerari, sono rappresentate le mansiones, cioè le stazioni di posta e ristoro che consentivano a viaggiatori e funzionari imperiali di sostare e rifornirsi. La mappa segnala anche fiumi navigabili, catene montuose, coste, fari monumentali come quello di Alessandria, grandiosi ponti come quello di Alcántara in Spagna, santuari ed edifici sacri. Molto interessante è la presenza, già nell’iconografia della Tabula, di simboli delle religioni cristiana, pagana ed ebraica: un indice della convivenza e stratificazione religiosa tipica della tarda antichità.

L’estensione geografica coperta dalla Tabula Peutingeriana è davvero notevole, dal Mediterraneo occidentale, la cui parte però manca nel manoscritto giunto a noi, fino all’India e alla regione chiamata “Sera maior”, riconosciuta dagli studiosi come l’antica Cina. A sud compare l’isola mitica di Taprobane, l’odierno Sri Lanka, arricchita da descrizioni di animali esotici e prodotti meravigliosi, testimonianza delle suggestioni che provenivano dalle potenze commerciali extramediterranee. Le informazioni mancanti nella parte occidentale, ormai perduta da secoli, sono state in parte ricostruite tramite il confronto con fonti come l’Itinerarium Antonini e la Geografia di Tolomeo.

Gli studiosi hanno utilizzato particolari come la presenza di Costantinopoli, fondata solo nel 330 d.C., l’assenza della Via Emilia Scauri del 109 a.C., e la presenza di Pompei, non ricostruita dopo l’eruzione del 79, per tentare di datare con accuratezza rapida la stesura e le fonti della mappa, riconoscendo in essa una vera stratificazione di informazioni tramandate, corrette e aggiornate nei secoli. In effetti, la Tabula Peutingeriana è anche una cartina di tornasole della vitalità e, al tempo stesso, della fragilità della memoria antica.

Questa mappa non è solo un capolavoro di sapienza antica, ma anche un ingegnoso strumento pratico da viaggio. Arrotolata su se stessa, era facile da trasportare e consultare tappa dopo tappa, come una sorta di precursore delle moderne guide stradali. Proprio grazie alla sua praticità, ha influenzato la produzione cartografica “a striscia” dei secoli successivi, anticipando la logica delle mappe di rete oggi tanto diffuse nell’organizzazione delle infrastrutture urbane e delle comunicazioni digitali.

La valenza simbolica e culturale della Tabula Peutingeriana è altissima. Simbolo per eccellenza della potenza delle connessioni tra popoli, merci e idee, ha ispirato nei secoli letterati come Jorge Luis Borges e Umberto Eco, che la cita ne “Il nome della rosa” come archetipo di ogni mappa distorta e fantastica, e viaggiatori moderni come Rick Steves e Michael Scott, che ne hanno fatto oggetto di reportage sulle antiche vie romane d’Europa. Oggi, istituzioni come la Royal Geographical Society e National Geographic la citano come precorritrice concettuale della rete globale di connessioni che caratterizza il nostro mondo.

Negli ultimi decenni, la Tabula è diventata oggetto di recupero, studio e venerazione anche grazie alla sua digitalizzazione, curata dalla Biblioteca Nazionale Austriaca tra il 2007 e il 2010. Oggi chiunque può consultare online le sue immagini ad alta risoluzione e zoomare su particolari che, un tempo, erano accessibili solo agli specialisti.

Tra le curiosità legate a questo antico documento, merita menzione la copia conservata all’Institut Géographique National di Parigi, realizzata in bianco e nero. Inoltre, la Tabula è conosciuta anche come “Carta di Peutinger” o più semplicemente “Tavola Peutingeriana” – un nome spesso italianizzato ma che mantiene la sua autorevolezza scientifica nei contesti accademici.

I simboli, le abbreviazioni e i disegni della mappa sono tuttora oggetto di attento studio presso prestigiose istituzioni internazionali, come la British Library e il Louvre, che riconoscono in essa una fonte primaria per lo studio dell’iconografia, della topografia e della storia delle rappresentazioni grafiche in Europa. Persino le unità di misura utilizzate rispecchiano un’ampia cultura della mobilità e della logistica: accanto alle classiche miglia, infatti, compaiono sistemi locali noti forse solo ai viaggiatori più esperti del tempo.

L’eredità della Tabula Peutingeriana resta dunque vivissima: ha affascinato artisti, letterati, studiosi e semplici viaggiatori, alimentando la sete di conoscenza sulle rotte del passato e le connessioni tra le civiltà. Per l’UNESCO, la Tabula è da considerarsi un “legame cosmopolita”, simbolo e ricordo delle radici comuni dell’umanità, ponte ideale tra l’antico e il moderno.

Oggi è un riferimento imprescindibile anche per la pianificazione urbanistica, la toponomastica digitale e la riscoperta delle vie antiche da parte di gruppi di studio come la Roman Roads Research Association.

Se da un lato la Tabula Peutingeriana ci offre un patrimonio inestimabile di informazioni sul mondo romano, dall’altro rimane ancora oggi un enigma vivo e affascinante. La sua paternità, alcune sue aree “buie” e mancanti, i diversi livelli di interpolazioni e correzioni medievali continuano ad alimentare la ricerca e il dibattito internazionale. Essa continua così ad attrarre storici, archeologi, antropologi e semplici appassionati di antichità, stimolandoli a interrogarsi sulle strade percorse dall’uomo, ieri come oggi.

Oggi più che mai, la Tabula Peutingeriana rimane la dimostrazione concreta di quanto i Romani fossero riusciti a costruire una rete logistica e culturale che ha saputo integrare popoli, merci e idee.

Le sue celebri “linee rosse” restano ancora un filo di Arianna nel labirinto della civiltà europea e mondiale, simbolo e memoria di un mondo, antico ma sempre vivo, che continua a parlare al nostro desiderio innato di viaggiare, esplorare, conoscere e connettere.